|

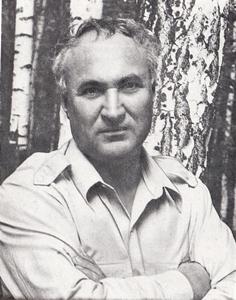

Биография писателя Василия Рослякова. О прозе.

Ему уже лет двадцать с лишним. К нам в редакцию журнала «Новый мир» пришел Василий Росляков, тогда еще чернявый и кудрявый, смуглый (ну, это у него и сейчас осталось — цвет постоянного, словно цыганского, загара) и больше молчаливый, присматривающийся, прислушивающийся, предпочитающий вступать в разговор, чем начинать его ( это тоже осталось, — по-видимому, врожденная черта характера). Но в тот раз у него был вид человека не просто застенчивого, но будто впервые переступившего редакционный порог, чуть ли не сконфуженного своим отважным появлением в редакции именитого журнала. И никак нельзя сказать, что его так никто и не знал, что он был новичком в литературе, Я, например, помнил его еще с довоенной поры, когда мы вместе учились в Московском институте истории, философии и литературы (МИФЛИ), правда на разных курсах, но институт был небольшой, и в лицо почти все друг друга знали. И прочим редакционным сотрудникам он был знаком как способный критик, литературовед, в 1956 году вышла его книга «Советский послевоенный очерк», и тот же «Новый мир.» не преминул благожелательно откликнуться на нее, тем более что киша была и первой на такую тему, да к тому же еще и основательна сама по себе. В общем, в литературных кругах Росляков был человеком хоть и молодым, но уже замеченным, а в ученом, преподавательском мире и подавно — блестяще защитил кандидатскую диссертацию, с умом и столь чтимой студентами живостью читал лекции на факультете журналистики МГУ. Думаю, что именно по этой причине он не без трепета и явился в редакцию. У него уже было некое сложившееся «амплуа», а он его решил нарушить. Он принес в редакцию повесть. Теперь забыл уже, как она называлась, что-то в названии было пышное и красивое, явно не подходившее к самой повести — лиричной, нежной и в то же время строгой, трагичной в конце и написанной на редкость просто, так, как, может быть, и надо писать сущую правду Тем более о войне. Сравнительно небольшую рукопись в красной канцелярской папке быстренько прочитал один сотрудник, другой, третий... Вначале удивлялись: «Росляков написал повесть? Ну и как?» Потом: «Что, действительно интересно? Талантливо даже?» Потом: «Все за публикацию. Надо дать Твардовскому прочитать». Дали Твардовскому, главному в редакции. Он всегда читал рукописи быстро и уже на следующий день вернул красную папку со своей привычной росписью на первой странице, означавшей, что читал и одобряет: «А. Т.» А в разговоре: «Безусловно талантливо, надо печатать. Я там кое-где мелкие замечаньица по языку сделал карандашом, посмотрите вместе с автором. И, конечно, надо другой заголовок — этот никуда не годится». Общими усилиями редакционных работников и самого автора было найдено и название, скромное, не броское, но не без серьезного, пожалуй даже значительного смысла — «Один из нас». Теперь эту повесть знает множество читателей, она прочно вошла в ряд лучших произведений о Великой Отечественной войне. С нее и начался прозаик Василий Росляков — художник, самобытный, тонкий, со своим взглядом на самые разные жизненные явления и своей, вольной, свободной формой изъяснения с читателем. И кто теперь помнит, что когда-то ему прочили ученую карьеру, что он читал лекции и вел семинары, выступал в печати с критическими статьями, хотя, он и теперь не прочь по старой памяти время от времени появиться с ними на страницах газет и журналов, — широкий читатель знает его как прозаика. Бывают и такие повороты судьбы. Иначе как счастливыми их не назовешь. Понятно, конечно, что это писательское счастье дается, ох, каким большим трудом. Наверно, читатель легче всего обратит внимание на тематическое и жанровое многообразие написанного Росляковым. Наша критика любит всякие полочки и отсеки, часто оговариваясь при этом, что, разумеется, эти тематические загородки условны, не «вмещают», не «обнимают» и вообще, мол, имейте в виду, что сам-то писатель шире их. И, однако, никуда не денешься — та же критика никак не может обойтись без терминов «военный писатель»... «городской»... «деревенский», а то и почти жаргонно-пренебрежительное — «деревенщик»... Беды от того особой нету: сколько ни называй Фому Фомой, Еремой от этого он не станет, и был бы писатель талантлив, а куда поместила его критика, читателю, по правде говоря, безразлично. Но если считаться с критикой, — а как же мне, критику, не принимать ее деления и разметки в расчет, — то вот как раз перед нами и пример, когда один писатель способен смести, словно карточный домик, все тематические перегородки и построения. По первому тому предлагаемого читателям двухтомника можно подумать, что Росляков самый что ни на есть настоящий военный писатель: его повесть «Один из нас», довольно большой роман «Последняя война» — почти целиком о войне, и в многочисленных книгах и статьях о военной литературе они фигурируют на вполне законных основаниях: в них дух и пафос войны, ее пот и кровь, ее героика и страдания, наконец. самое страшное и неизбежное, без чего войн не бывает, — ее потери и гибели, смерти, иногда как бы оправданные и освященные подвигом, но случалось и нелепые, почти бессмысленные, но все равно — ведь жизни то невозвратимые... Военный писатель... Но уже в первом томе помещены очерки «Добрая осень», «У дяди Тимохи», «За рекой, в деревне», сами названия коих настраивают нас па совсем иную волну, да они И впрямь о другом, о нынешней деревне, о родных кубанских, прикумских местах писателя... Деревенщик?.. Но второй том откроется последним по времени романом Рослякова «Витенька», все действие которого происходит в городе и где ставятся острейшие вопросы нравственного воспитания, взросления современного молодого человека... Городской роман?.. А может, молодежный?.. Да нет, потом мы увидим, что и эти аршины как-то не годятся для выявления всей сути романа. А во втором томе еще помещены и рассказы «Конец Заярску», «Красные березы», " Друг или раб?», которые я бы ни за что не рискнул определить твердо и однозначно: вот о том-то и о том. Скажем, «Конец Заярску» — о пред-стоящем перекрытии Ангары и затоплении подлежащих тому мест. Нет, простите, это еще и о встреченном на обреченном месте странном мужичке которого жизнь и так и сяк обламывала и обкатывала, а он, как Ванька - встанька, вставал прямехонько, головой кверху, и продолжал делать свое привычное дело. Истинно народный характер, какие на Руси искони не переводятся... Так что неизвестно еще, о чем рассказ — о перекрытии и затоплении или, скорее, об этом мужичке. Скорее, о мужичке. Да и не только о нем. А в рассказике-то всего четыре с какими-то двумя-тремя абзацами странички. Рассказик малюсенький, а нот такой серьезный писатель, как Борис Можаев, размышляет о нем тоже чуть ли не на четырех страницах и признается еще: «Сколько здесь всего сказано...» Это все, так сказать, отечественный материал. Но в томе помещены и колоритнейшие рассказы, рожденные заграничными впечатлениями ( Обед с господином Дрекселем», «Сенька в Дрездене» и другие), и в них столько писательской наблюдательности и психологической зоркости, будто писатель не вылезал из заграниц. А их по какому реестру числить? Очерки о зарубежных поездках, каких немало появляется у пас? Да разве это очерки? Рассказы! С характерами, если угодно, судьбами, типами человеческими! Василий Росляков — писатель-прозаик. И, пожалуй, такая самая общая характеристика для него более всего и пригодна. Любое критическое прокрустово ложе не для него. Так же как я бы не решился утверждать, кто он в прозе. Романист? Безусловно. Автор трех романов, каждый из которых привлек широкое читательское внимание (кроме упомянутых «Последней войны» и «Витеньки», был у него еще роман «От весны до весны», 1966 года, об интеллигенции). Рассказчик? Преотличный, умело владеющий и распоряжающийся современной формой рассказа, который, продолжая чеховскую традицию русского рассказа, не терпит никакого формального насилия над собой и превыше всего ценит правду жизни, а уж как она отольется в рассказе — дело таланта. Очеркист? Тут и сомневаться невозможно, поскольку Росляков легок на подъем и его не надо долго уговаривать поехать в интересные места —- на Ангару, так на Ангару, на КамАЗ, так на КамАЗ, да он и во владимирской деревне, где купил деревенскую избу и поселился, сколько всего увидел и описал, не говоря уж о родных кубанских палестинах, где каждая тропинка с детства ведома, а уж родни и н ер одни — не счесть. С кем только не встречался он в своих наездах на родину и как живописно и точно многих вывел. И какие проблемы — хозяйственные и нравственные — поставил и даже попытался решить. Словом, очеркист, самолично раздвинувший пределы очерка, которые когда-то теоретически прочертил в первой своей книге об этом литературном жанре: собственная практика оказалась много шире и богаче теории, что и неудивительно — сама жизнь богаче, если ее впускать в тот же очерк не дозированными струйками, а раскрыть перед ней все шлюзы, распахнуть все мыслимое пространство повествования. Критик? На этом месте и приходится заметить, что двухтомник есть двухтомник и, разумеется, даже это солидное издание не смогло вместить в себя все, написанное нашим автором. Моя задача — рассказать хотя бы коротко о том, что вошло... Начнем тогда по порядку... «До той минуты еще так далеко, что ее может и не быть вовсе. А пока над степями Ставрополья, над зыбкими, в мареве, перелесками вовсю жарит июльское солнце. Поезд медленно ползет от полустанка к полустанку. Уже скрылся с глаз теплый и пыльный Прикумск — наш родной городок. Мы с Колей уезжаем далеко — в Москву, в институт. Чувствуем себя счастливыми, и нам обоим немножечко грустно. Впереди незнакомые города, которых мы никогда не видели, Москва, где каждые четверть часа бьют куранты и где бог знает чего и кого только нет». Это самое начало повести «Один из нас», о которой я уже сказал, что она была первой в теперь уже длинном ряду прозаических произведений Василия Рослякова, и которая, по-видимому, так и останется навсегда правофланговой в любом из обширных изданий писателя. Я знаю немало читателей, считающих ее до сих пор лучшей в творчестве Рослякова. Это не совсем так, и было бы даже несколько странно и обидно для писателя, если бы было так: что ж он — после первой, дебютной своей вещи и не взошел на новые ступени? Да, взошел, я еще попробую показать, как сумел отточить свое перо, сделав его более искусным. И все-таки не случайно, что двухтомник открывается этой повестью, как ею начинались не раз уже выходившие книги писателя. Не потому, что первая начальная. Но еще и оттого, что действительно хорош а. Первая в жизни и хороша. Тот нечастый случай, когда творческий костер сразу вспыхнул, взметнулся высоко и так же сразу стал виден издалека. И сейчас виден, и сейчас горит, ибо истинно художественные произведения угасают медленно, длят свое время, а иногда и не гаснут вообще тогда мы говорим — классика. Не знаю, как насчет классики, не будем спешить, хочу лишь заметить что и двадцать лет для жизни произведения — немалый срок, серьезный срок испытания на долгожительство. Повесть такое испытание с успехом прошла, и по всему видно, что ее жизнестойкость обладаем немалым и нам еще неизвестным запасом. А ведь по виду она так безыскусна! Сюжет? «До той минуты еще так далеко, что ее может и не быть вовсе». Эта первая фраза повести повторится в конце, ею начнется последняя глава о героической гибели того самого Коли, с которым лирический герой повести (а может, и сам автор - повесть во многом автобиографична) отправился в один из предосенних дней из родного Прикумска в новую жизнь. Московская, институтская жизнь описана в повести, и начало войны, и то, как Коля Тсрентьев вместе с автором повествования — светлые, чистые мальчики ни минуты не задумываясь, пошли на эту войну и погибли в лютую, страшную Зиму сорок первого—сорок второго. «Сороковые — роковые. Вот вроде бы и весь сюжет. Герои? Да вы их и по моему беглому пересказу, хотя пересказ всегда все упрощает, должно быть, все же почувствовали — кто они такие. Добавлю лишь, что в этой небольшой понести главных героев два — автор-повествователь и Коля Терентьев, а вообще ТО их гораздо больше: новых знакомых у них в Москве оказалось, столько и каждый такая яркая, необычная фигура, что повесть густ населена ими. Л может, в повести всего-навсего один герой — предвоенная юность? Что ж, и эта мысль не лишена основания. Идея понести? Она как на ладони и вытекает из того немногого, что я успел сказать, — это идея верности молодого поколения идеалам революции, Родине, верности, которая и смертью смерть поправ, остается святой верностью, потому что уже и последующим поколениям светит немеркнущим факелом. Вот такая повесть. Совсем вроде немудрящая. Отчего ж она так берет нас в полон и не отпускает столько лет? Что за обаяние таится в ней, написанной к тому же без каких-либо стилистических изысков? Если я отвечу на это, — что написана она не только пером, но и сердцем, то прозвучит это как-то уж банально. И, однако, в этом-то и весь «секрет» успеха росляковской повести: она на редкость искренна и лирична, полна удивления перед жизнью и молодой радостью жизни и, вместе с тем, — предчувствий надвигающейся беды, грозящей этой радости; в повести — и сама беда, и сама трагедия, обрывающая и радость, и жизнь. Повесть — лирическая исповедь поколения. И какого! Должно быть, вообще единственного во всей истории нашей. Подсчитано: из ста человек рождения 1920 — 1924 года, ушедших на фронт, в живых осталось только трое. Трое из ста. Вот что это за поколение. «Что он видел перед собой? Наверно, видел рядом с этой толпой Наташку, и, наверно, меня, и Толю Юдина, и Леву Дрозда, и Зиновия Блюмберга, и Марьяну, и Витю Ласточкина, а может быть, видел Россию и нашего железного политрука... А люди видели поднятую руку до той минуты, до того звериного вопля — «Feuer!» («Огонь!»), до того звериного залпа, когда Катя Терентьев упал к подножию камня и стал неизвестным солдатом... Вечерами он слышит, как поют и смеются его одногодки, как переговаривается с донными камушками овражистая речушка, наш бывший рубеж, и как с утра и до утра натянутой струной гудит под шинами Варшавское шоссе. Ему только не слышно, как плачет по ночам Наташка — уже немолодая одинокая женщина». Это конец повести. Я ее редактировал, готовя к печати еще в «Новом мире». Теперь вот пишу о ней, снова — в какой раз, перечитываю — и опять на этом месте горло мне перехватывает спазм. Потому что я знал Колю, учился с ним не только на одном курсе, но и в одной группе. Он был Колей, но не Терентьевым, а Яковлевым, и погиб не совсем так, как в повести, но тоже героически. Да и какое значение имеет — так погиб или иначе. Погиб за Родину — и тем все сказано. Коля Яковлев или Терентьев — теперь и это не имеет значения — один из девяноста семи, не вернувшихся. И они проходят по повести, не все, конечно, но проходят. Милые, талантливые ребята. И один из них читает свои стихи: . Я с детства не любил овал, Я с детства угол рисовал. Он умер, смертельно раненный, под Новороссийском. О нем есть сердечная строка в воспоминаниях Леонида Ильича Брежнева «Малая земля». Ифлийский студент и поэт Павел Коган. ...Железные путы человек сшибает с земшара грудью! Только советская нация будет! И только советской расы люди! Это уже читает другой. Тоже очень талантливый. Когда он пропал без вести, то многие его друзья, воевавшие на разных фронтах, но и там следившие за ним, не могли поверить, что такой талант может погибнуть, и долго еще ходила легенда, что он сражается у партизан Тито. Но он погиб. Под Сталинградом. Еще в сорок втором. Михаил Кульчицкий, поэт, студент Литинстнтута. И третий читает: Мир яблоком, созревшим на оконце, Казался нам... На выпуклых боках — Где Родина — там красный свет от солнца, А остальное — зелено пока. Поэт, студент исторического факультета МГУ Николай Майоров. Погиб в смоленских краях. Его могилу разыскали юные следопыты из Иванова. А где похоронен Миша Кульчицкий — так, наверное, и останется неизвестным. И как реквием всем им звучит повесть Рослякова. Она — памятник всему поколению, к которому он сам принадлежит и от которого так мало кто остался... Обновлено: Опубликовал(а): Юрий Внимание! Спасибо за внимание.

Полезный материал по темеИ это еще не весь материал, воспользуйтесь поиском

|

|